生涯にわたる豊かな学びを目指した授業づくり ~児童生徒の夢や願いを基点とした「わかはとシステム」の活用~(2年次/2年計画)

「わかはとシステム」の活用と改善

・「わかはとシステム」※1を今後も継続していくために,研究部と各分掌が関連を図りながら検討し,改善していく機会(「わかはとシステム運営委員会」)を設置する。主に,「私の応援計画」※2の改訂版の検討,各種教育計画とのつながりの検証,「つながりミーティング」※3の内容等の検証を行う。

・児童生徒の「生涯学習力」の高まりを継続的に検証できるように,「エピソードシート」の様式を情報文化部と連携しながら検討し,「生涯学習力」※4がどのように広がっているかを分析し,検証する。

・児童生徒の夢や願い,「わかはとモデル」※5の視点とのつながりがみえる指導案の様式を情報文化部と連携しながら検討し,活用する。

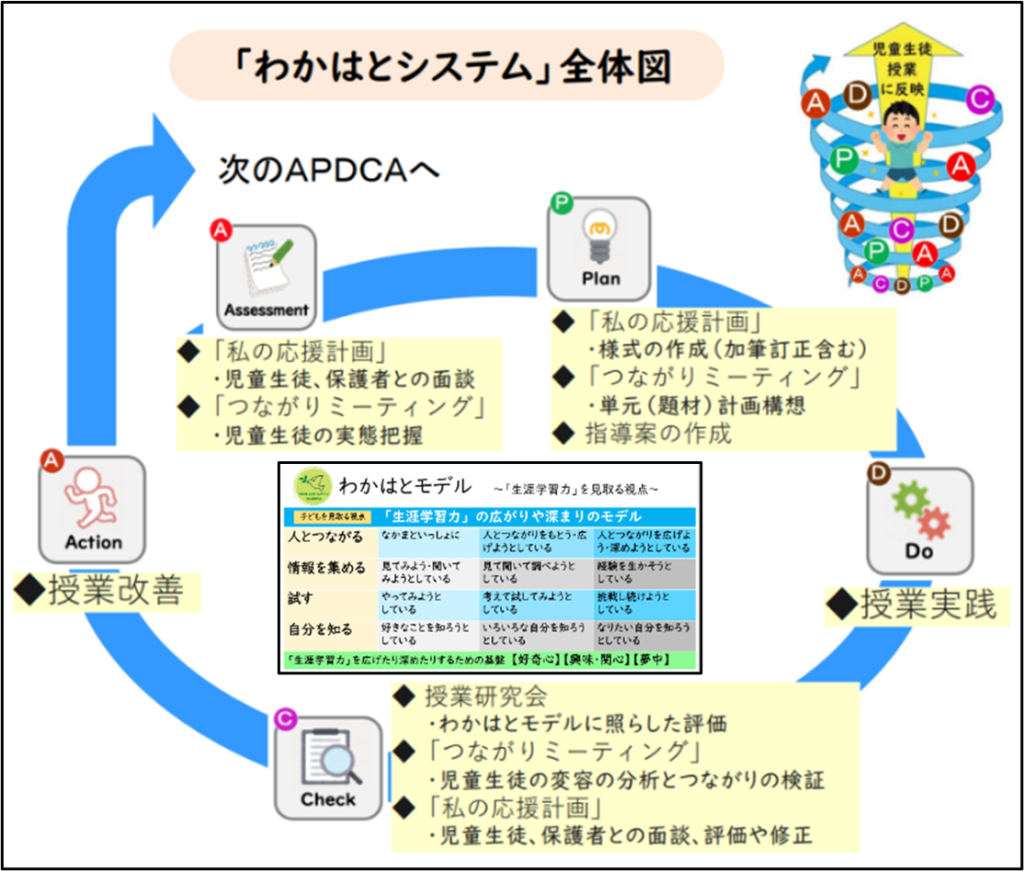

※1「わかはとシステム」は、常に児童生徒の夢や願いを基点とし,子どもと授業をつなげ,「生涯学習力」の育成を目指すとともに,APDCAサイクルで検証し,改善していくものである(図1)。

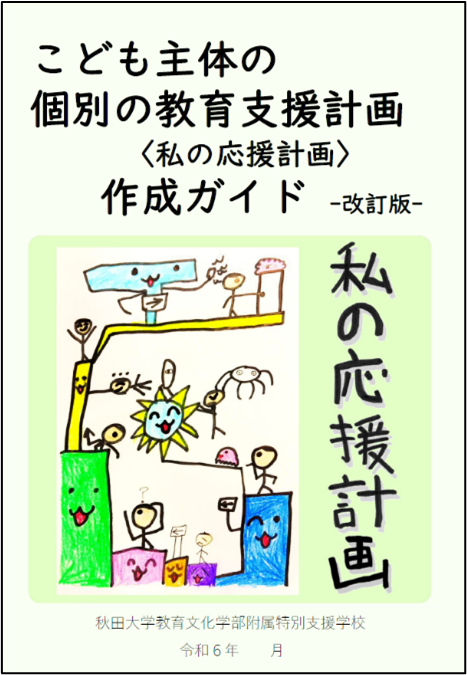

※2「私の応援計画」は、その作成を通して児童生徒自身が学びの主体であることを自覚できるよう,児童生徒が自分の意思を表現できる環境を構築し,児童生徒たちの「思い」「願い」「夢」を大切にした個別の教育支援計画である。児童生徒本人が主体の「個別の教育支援計画」

※3「つながりミーティング」は、全校縦割りで単元(題材)計画を構想したり、児童生徒(事例対象)のエピソードを基に変容を分析したりする。また、学校と家庭、地域の視点から、そのつながりを検証するものである。

※4「生涯学習力」は、主体的にヒト・モノ・コトに関わり生涯にわたって学びに向かい成長しようとする力と定義している。

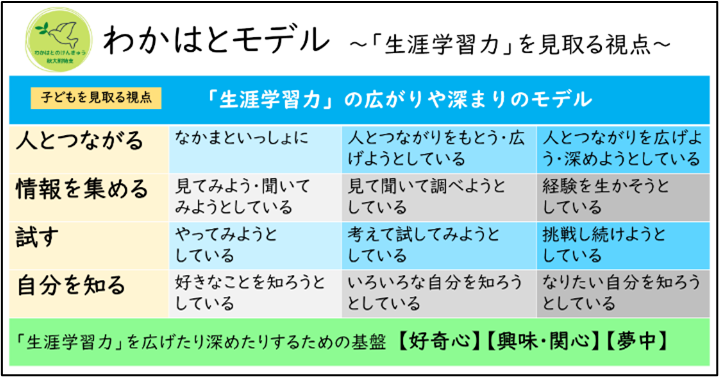

※5「わかはとモデル」は、「生涯学習力」を見取る視点である(表1)

「私の応援計画」のブラッシュアップ

・「わかはとモデル」の視点を入れ込んだ「私の応援計画」作成ガイドの改訂版(図2)を検討する。

・「私の応援計画」をキャリア・パスポートとして活用し,児童生徒本人による評価や,学びの履歴の可視化を進める。

・活用できる「個別の移行支援計画」を目指して,卒業生版の「私の応援計画」の作成と活用に向けた方策を検討する。

生涯にわたる豊かな学びの検証(アンケート調査の分析と検証)

・令和5年度に実施したアンケート調査(在校生の保護者,卒業生,卒業生の保護者対象)を「わかはとモデル」の視点で更に分析し,生涯学習力の育成に向けた教育効果等を検証する。

・進路先である事業所や障害福祉サービス事業所などから,障害のある方の豊かな生活や学びの在り方,課題等についてアンケート調査を行い,分析する。

・夏のセミナー(シンポジウム,生涯学習紹介)や公開研究協議会を開催する中で,卒業生や在校生にとって「生涯にわたって豊かな学びを続けてために必要なこと」についての手掛かりを探る。